100 Jahre «dualistische» Verfassung

Während des Ersten Weltkrieges kam der Ruf nach einer Reform des monarchischen Staatswesens auf. Die 1918 gegründete Christlich-soziale Volkspartei um Wilhelm Beck forderte eine «Demokratisierung» der Monarchie. Besonders nach dem Zusammenbruch der Monarchie in Deutschland und Österreich war die monarchische Staatsidee in der Ausprägung der Konstitutionellen Verfassung von 1862 nicht mehr tragfähig. Zu den massgeblichen Verhandlungen kam es, als Fürst Johann II. im September 1920 zu Besuch im Land weilte. Die Reformkräfte einigten sich mit den Vertretern des Fürsten auf die sogenannten Schlossabmachungen, die von Johann II. sanktioniert wurden und die Grundlage für einen vom österreichischen Verwaltungsjuristen Josef Peer ausgearbeiteten Verfassungsentwurf bildeten.

Am 24. August 1921 nahm der Landtag die neue liechtensteinische Verfassung einstimmig an. Am 5. Oktober 1921 wurde sie von Karl von Liechtenstein unterzeichnet, am 24. Oktober 1921 trat sie in Kraft. Die neue Landesverfassung von 1921 definierte den Staat in Artikel 2 als eine «konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage». Die Staatsgewalt wurde neu im Fürsten und im Volk verankert. Die Verfassung war also weder eine rein monarchische noch eine rein demokratische Einrichtung. Sie versuchte vielmehr, diese scheinbar unvereinbaren Prinzipien miteinander zu versöhnen. Der sogenannte Dualismus durchzog das liechtensteinische Grundgesetz wie ein roter Faden.

Die Monarchie stand in diesem Reformprozess nicht grundsätzlich zur Disposition. Der wichtigste Grund für ihren festen Stand war der Umstand, dass der Fürst als Garant der Souveränität des kleinen Landes unentbehrlich war beziehungsweise unentbehrlich schien. Nicht nur in aussenpolitischer, auch in wirtschaftlicher Hinsicht war man im Land Liechtenstein damals auf die Hilfe des Fürstenhauses angewiesen: Als der liechtensteinische Staat nach dem Ersten Weltkrieg wegen der europaweiten Wirtschaftskrise und wegen des Zusammenbruchs der österreichischen Kronenwährung vor dem Bankrott stand, griff der Fürst in die eigene Tasche und stellte 1920 aus privaten Mitteln ein zinsfreies Darlehen in der Höhe von 550‘000 Franken zur Verfügung. Dabei behielt er sich ein Kündigungsrecht vor, und zwar «für den Fall einer eintretenden Änderung der gegenwärtigen staatsrechtlichen Verhältnisse» – oder im Klartext: bei einem revolutionären oder antimonarchischen Umsturz. Eine liechtensteinische Republik hätte also mit einem veritablen Staatsbankrott beginnen müssen. Ganz allgemein waren die soziopolitischen Voraussetzungen für die Abschaffung der Monarchie nicht vorhanden: Eine kritische Öffentlichkeit fehlte, und das Parteienwesen war erst am Entstehen. Hinzu kamen weitere Umstände, die eine irgendwie geartete Revolution verunmöglichten: Ein selbstbewusstes Bürgertum hatte sich in dem weitgehend agrarisch geprägten Land noch nicht ausgebildet, und in den beiden einzigen Fabriken Liechtensteins gab es kein klassenbewusstes Arbeiterproletariat, sondern lediglich einige Hundert schlecht bezahlte «Fabriklerinnen».

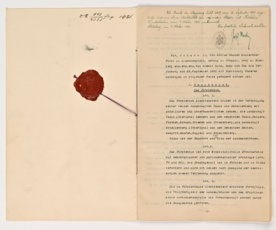

Abbildung: Die Verfassung von 1921 (LI LA U 95, Foto: LandesMuseum / Sven Beham).

Lesen Sie dazu die folgenden Artikel:

Beck, Wilhelm

Christlich-soziale Volkspartei

Liechtenstein, Johann II. von

Liechtenstein, Karl von

Parteien

Peer, Josef

Schlossabmachungen

Verfassung